黎翠红副教授揭示不同脑区在分散学习中促进记忆长期保持的神经机制

2025年4月和8月,安徽医科大学精神卫生与心理科学学院黎翠红副教授在国际顶尖期刊Neuropsychology(IF=3.1)和Human Brain Mapping(IF=4.4)发表研究成果,题目分别为“Contributions of the Hippocampus and Prefrontal Cortex to the Spacing Effect: Evidence From Lesioned Patients”和“Salient Memory: Effects of Distributed Learning on Cortical Regions During Memory Retrieval”。黎翠红副教授为研究的第一作者,北京大学心理与认知科学学院的杨炯炯副教授为通讯作者。

提升学习与记忆能力是不同人群都广泛关注的目标。已有研究表明,与集中学习相比,分散学习能够更有效地促进记忆的长期保持,这一现象被称为“分散效应”。该学习模式已在日常生活与教育实践中已得到广泛应用。

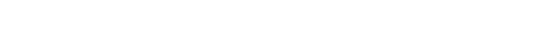

Neuropsychology发表的研究首先以脑损伤患者为被试,探讨海马损伤早晚及新皮层损伤对分散学习的影响。被试分别通过单次学习(1天1次)、集中学习(1天4次)和分散学习(2天4次,每天2次)三种方式学习面孔-场景配对,并于20分钟和1天后进行联想记忆测验。研究结果显示:(1)早期海马损伤患者在1天后的记忆测试中仍表现出正常的间隔效应,提示大脑在早期损伤后可能通过其他脑区实现功能重组。(2)晚期海马损伤患者和前额叶损伤患者的间隔效应显著受损,尤其在1天后的长时记忆测试中更为明显。(3)前额叶损伤患者在20分钟后的重复效应(集中学习vs.单次学习)也显著受损,说明前额叶在近期记忆重复增强中起关键作用。此外,研究还发现间隔效应与语义流畅性和抑制控制能力显著相关,而重复效应则与工作记忆能力密切相关。该研究不仅澄清了海马与前额叶在不同记忆增强机制中的作用,也为癫痫、脑肿瘤、阿尔茨海默病等记忆障碍患者的认知康复提供了理论依据与实践方向。

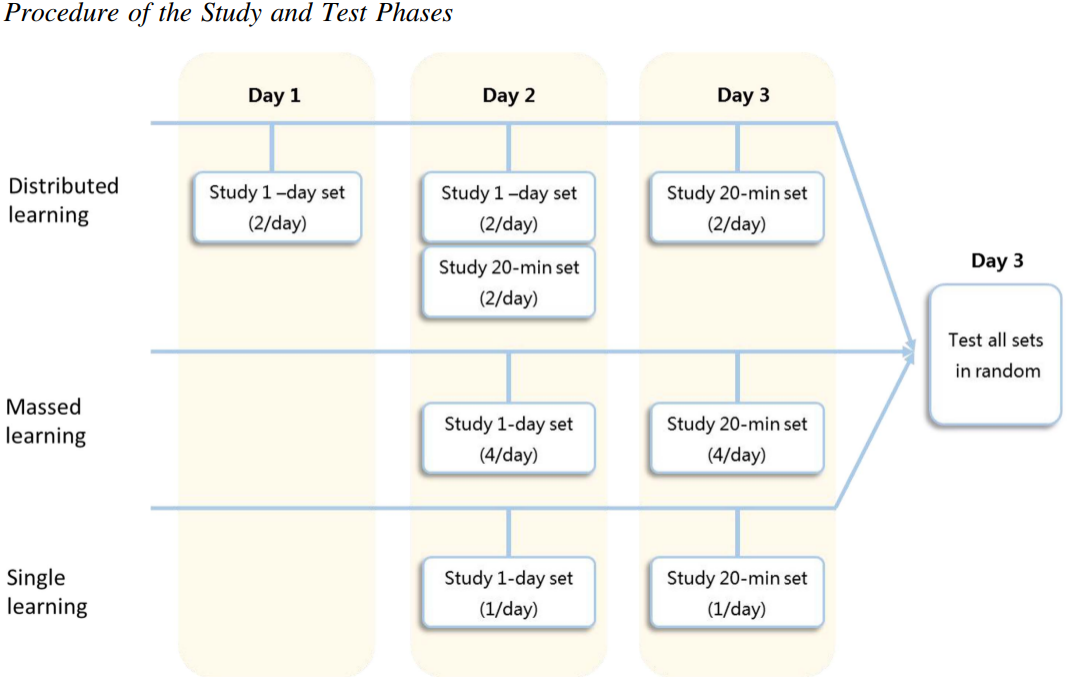

Human Brain Mapping发表的研究旨在揭示不同间隔的分布式学习如何影响记忆提取的神经机制。研究者将参与者分为长间隔分布式学习、短间隔分布式学习和集中学习三组,要求他们学习人脸-场景配对,并在20分钟、1天和1个月后于fMRI扫描仪中进行记忆测试。行为结果表明,分布式学习的记忆效果优于集中学习,且这种优势在长间隔和一个月的长时保持后最为显著,参与者的记忆信心也更高。

脑成像结果从两个层面揭示了其神经基础。首先,存在显著的“间隔效应”:与集中学习相比,两种分布式学习都更强地激活了与显著性探测相关的脑网络(包括脑岛、扣带回和丘脑),以及与情境信息整合相关的后部皮层区域(如角回和海马旁回位置区)。其次,存在关键的“延迟效应”:在一个月的测试点时,与短间隔学习相比,长间隔学习引发了认知控制区域(如额下回/脑岛和后扣带回/压后皮层)更强的活动,并且海马体与前额叶皮层(如腹内侧前额叶)之间的功能连接也显著增强。这些发现表明,分布式学习,尤其是长间隔学习,通过增强记忆的显著性、优化认知控制资源以及强化海马-皮层间的协同作用,共同构建了更稳固、持久的记忆表征。

论文链接1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hbm.70301

论文链接2. https://psycnet.apa.org/record/2026-00248-001