Depression and Anxiety:汪凯、田仰华、余凤琼团队揭示了经颅磁刺激(TMS)在改善抑郁患者自杀意念与快感缺失的潜在疗效

我院汪凯、余凤琼团队在探索经颅磁刺激(TMS)干预抑郁患者自杀意念方面取得突破。研究成果题目为《靶向奖赏环路的经颅磁刺激在抑郁症患者自杀意念干预中的疗效研究:一项基于双方案的安慰剂对照试验(Therapeutic Efficacy of Reward Circuit‐Targeted Transcranial Magnetic Stimulation on Suicidal Ideation in Depressed Patients: A Sham‐Controlled Trial of Two TMS Protocols)》,发表于临床心理学Top期刊Depression and Anxiety (JCR临床心理学领域排名:13/180)。

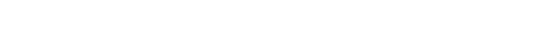

该研究由硕士生黄新宇(已毕业)、席春华教授、硕士生方娅(已毕业)为共同第一作者,余凤琼教授、汪凯教授、田仰华教授为共同通讯作者。研究聚焦于大脑奖赏通路(左背外侧前额叶皮层与伏隔核,lDLPFC-NAcc)的精准定位,通过比较传统10Hz重复经颅磁刺激(rTMS)与间歇性爆发性θ波刺激(iTBS)在改善抑郁患者自杀意念与快感缺失方面的疗效,提出了针对特定神经通路的新型干预模式。

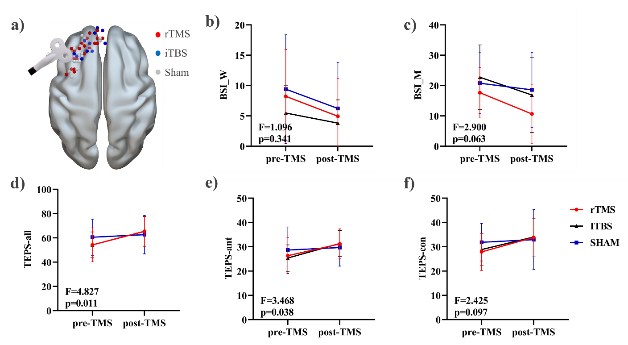

自杀是全球范围内导致过早死亡的主要原因之一,尤以重度抑郁障碍(MDD)患者中最为常见。已有研究发现,奖赏处理功能障碍,尤其是奖赏回路中前额叶皮层与伏隔核之间的异常连接,可能是导致自杀意念和快感缺失的关键神经机制。研究团队共招募70名重度抑郁障碍患者与40名健康对照(HC),并基于静息态fMRI构建个体化lDLPFC-NAcc功能连接强度图谱,以确定最优TMS刺激靶点。治疗组分别接受连续15天的rTMS、iTBS或假刺激治疗。研究人员在干预前、后,通过修改版爱荷华博弈任务(Iowa Gambling Task, IGT)评估参与者的奖赏学习表现,并同步记录与奖赏加工相关的事件相关电位(ERP)成分,包括N170、反馈相关负波(FRN)和反馈P300波(Fb-p3)。

结果显示,相较于假刺激组,rTMS与iTBS均显著缓解了患者的自杀意念与快感缺失。值得注意的是,rTMS治疗后N170与FRN振幅显著增强,反映出个体对奖励线索的感知能力改善,且N170变化趋势与期待性快感缺失分数提升呈正相关。这表明rTMS可能通过强化奖励通路的皮层-纹状体连接,调节奖赏相关过程并最终降低患者自杀意念。该研究验证了奖赏学习与自杀意念的紧密联系,阐明了奖赏环路在自杀行为干预中的关键作用,为相关症状的精准治疗提供了新方向。

研究工作得到了国家自然科学基金(32371134)、安徽省自然科学基金(2022AH050678)、安徽省转化医学重点项目(2021zhyx-C29)等的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1155/da/1767477