Journal of Affective Disorders:朱春燕教授团队揭示强迫症患者道德厌恶词加工的时序特征异常

2025年6月,我院朱春燕教授团队在期刊《Journal of Affective Disorders》(IF=4.9)发表研究成果,题为《Temporal Characteristics of Moral Disgust in Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) from a Lexical Perspective: An ERPs and sLORETA Study》。该研究聚焦强迫症患者对道德厌恶信息的神经加工过程,基于词汇决策范式,结合事件相关电位(ERPs)与标准低分辨率脑电源成像(sLORETA)方法,揭示了患者在道德厌恶加工中早期脑电反应异常的神经机制。论文由合肥四院医生靳红与硕士生万珂为共同第一作者,精神卫生与心理科学学院朱春燕教授与盛蓉蓉老师为共同通讯作者,我校为第一完成单位。

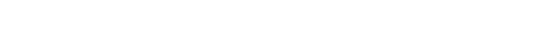

强迫症患者表现出显著的厌恶加工偏差,已有研究提示除核心厌恶外,道德厌恶也可能参与强迫思维和行为的维持。本研究纳入58例强迫症患者与45名健康被试,采用改编的词汇决策任务(Lexical Decision Task, LDT)与显性LDT任务,呈现核心厌恶词、道德厌恶词及中性词,并同步记录脑电活动。

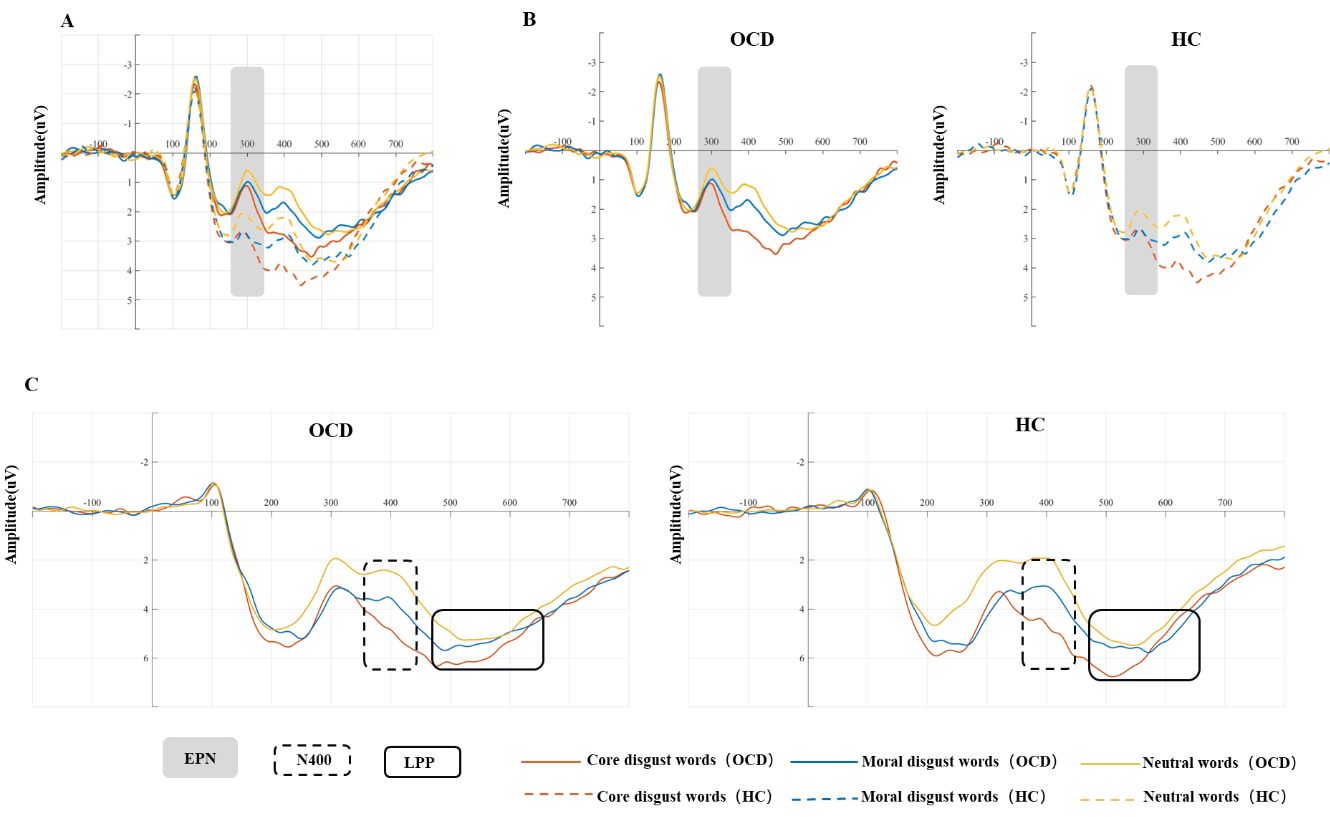

研究发现,强迫症患者在面对道德厌恶词时,较健康被试表现出更强的早期后部负波(EPN)幅度增强,源定位结果显示激活集中于枕叶区域,提示其在情绪自动加工阶段即对道德相关信息高度敏感。此外,在道德厌恶与核心厌恶比较中,患者未表现出显著加工差异,进一步支持了其将道德偏离等同于污染性威胁的认知偏向。

该研究采用高时间分辨率的电生理方法,首次揭示了强迫症患者对道德厌恶信息的早期时序加工异常,为探索情绪-认知交互机制在强迫症发病机制中的作用提供了新证据。同时,研究为理解道德加工在OCD中的情绪诱发机制以及干预靶点提供了理论基础。

该项目获得国家自然科学基金(81771456,32271134)和安徽医科大学研究生创新科研项目(YJS20230063)资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032725004410?via%3Dihub