Journal of Affective Disorders:余凤琼团队揭示青少年抑郁防护路径——社会支持助力“父母-同伴”依恋健康转型

2025年3月,安徽医科大学精神卫生与心理科学学院余凤琼教授团队在《Journal of Affective Disorders》(IF=4.9)发表题为《From parents to peers! Social support and peer attachment as mediators of parental attachment and depression: A Chinese perspective》的研究论文。该研究基于7792名中国中学生的大样本数据,系统探讨了父母依恋、社会支持、同伴依恋与抑郁之间的关系,揭示了社会支持在青少年依恋转型过程中的关键作用。学院研究生孙韵琳为论文的第一作者,余凤琼教授为通讯作者。

青少年抑郁是全球性公共卫生问题,中国中学生中抑郁症状检出率高达24.3%。依恋理论认为,早期父母依恋对个体心理健康具有深远影响,而青春期是依恋关系从父母转向同伴的关键时期。然而,这一过程在中国文化背景下的机制尚不明确。研究采用横断面调查,使用《父母与同伴依恋量表》《社会支持评定量表》和《抑郁自评量表》,本研究从社会支持的角度出发,通过结构方程模型分析探讨从父母依恋向同伴依恋的转变及其对减少抑郁的影响。

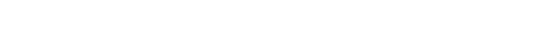

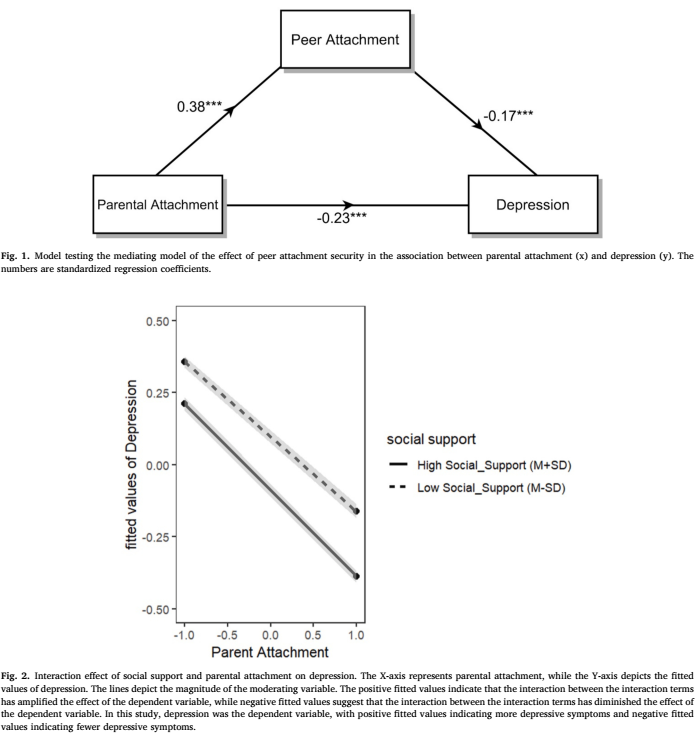

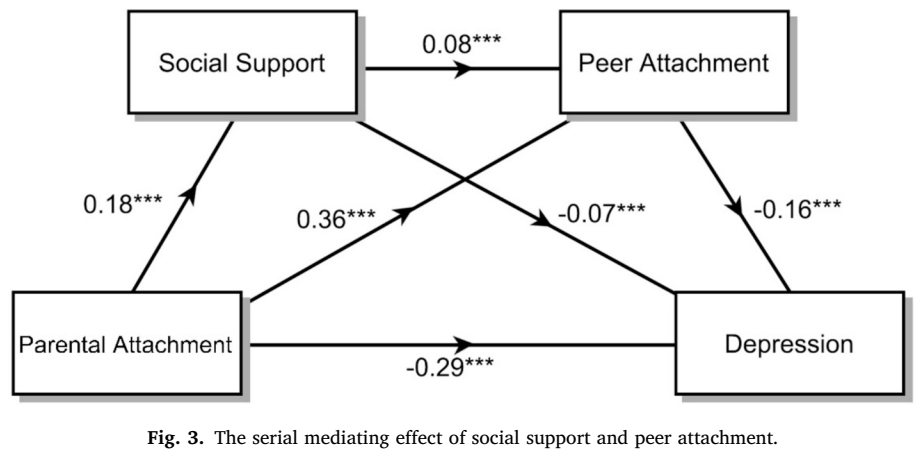

研究主要发现:(1)同伴依恋部分中介父母依恋与抑郁的关系(β = -0.17, p < 0.001),即安全的父母依恋通过促进良好的同伴关系,间接降低抑郁风险。(2)社会支持调节父母依恋与抑郁的关系(β = -0.02, p < 0.05),高社会支持可缓冲不安全父母依恋对抑郁的负面影响。(3)社会支持与同伴依恋形成链式中介路径:父母依恋 → 社会支持 → 同伴依恋 → 抑郁,进一步说明社会支持在促进依恋转型中的桥梁作用。

本研究首次在中国文化背景下系统验证了“父母—同伴”依恋转型路径,并强调社会支持在青少年抑郁预防中的保护性作用。研究结果提示,学校与家庭应协同增强青少年的社会支持系统,促进其建立安全的同伴关系,从而有效预防抑郁。

研究获国家自然科学基金、安徽省自然科学基金、安徽省转化医学研究重点项目等项目支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.03.043重要的现实意义。